お城の楽しみ方 -縄張編-

お城の楽しみ方をさらに細分化していこうと思います。今回は「縄張」についてです。お城の「縄張」とは、城の設計や構造の全体計画を指します。城壁、堀、門、櫓(やぐら)、本丸、二の丸などをどう配置するか。防御効率を最大化するためのグランド・デザインです。時代が下がると、美しさという要素も加わり、より味わい深いものになっていきます。

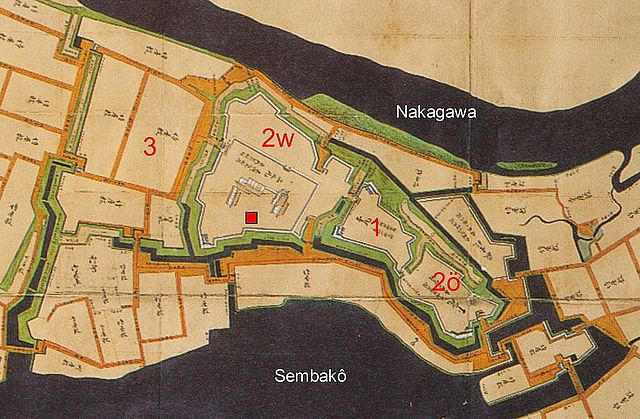

連郭式(れんかくしき)

本丸と二の丸、三の丸を一列に並べて配置する方式。 丘陵地帯にある平地や自然の台地を利用して郭を連なる形で構築する。地形の高低差を利用して建てられる場合がほとんどであるため、斜面がその防御効果を高める。また、両側面に川などが流れていて横に拡張できない場合に採用されるケースもある。

長所:丘陵地帯に建造された場合、勾配により敵の進行を困難にする。高低差を利用した視覚的な監視が容易で、敵の動きを早期に察知することができる。郭が連なっているため、一つの曲輪が落ちても、次の郭で再び抵抗することができる段階的防御が可能。

短所:たいていは堀で囲われているが、本丸が三方向で露出しているため、側面・背後からの攻撃に弱い。

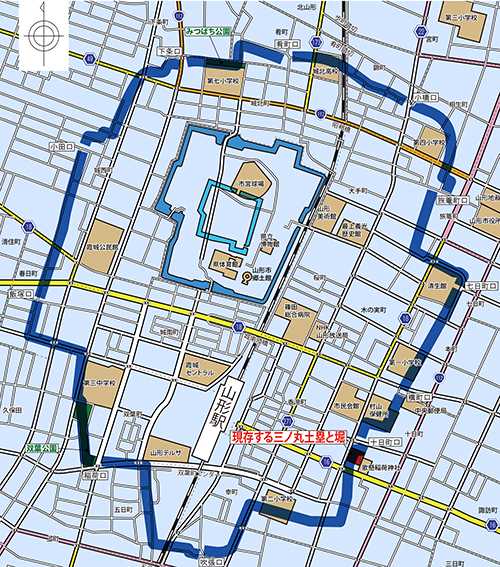

輪郭式(りんかくしき)

本丸を二の丸が囲み、それをさらに三の丸が囲む方式。主に平地城や湖沼地帯など、比較的平坦な地形で見られる。

長所:全方位に対して等しく防御できる。水堀で水障壁となる。外側の郭から順に防御を固めることができるため、攻撃を分散させ時間を稼ぐことができる。

短所:すべてを二重三重に囲まなければならず、広大な土地が必要になる。内郭に敵が侵入すると、外郭からの支援が難しくなり、防御の集中化が難しくなる。

梯郭式(ていかくしき)

本丸の三方を二の丸が取り囲み、その二の丸さらに三の丸が取り囲む曲輪が段階的に配置された形式で、特に山城や丘陵地の城に多く見られる。この形式では、各郭が上下に位置関係を持つ。急な斜面や複雑な地形を持つ山地や丘陵に適している。

長所:上述のとおり、地形を活用した防御が可能で、天然の障壁を利用することで敵の攻撃を自然に防ぐ。

一つの郭が攻略されても、次の郭で抵抗を続けることができ、敵を消耗させる戦術が取りやすい。

短所:郭間の移動が地形の影響で困難であり、特に急斜面では物資の搬送や人員の移動に大きな労力を要する。また、地形に合わせた複雑な構造は建設と維持にコストがかかり、拡張性にも制限がかかりやすい。

大きく3パターンの縄張でした。亜種はありますが、おおむねこの3つを頭に入れておけば、だいたいのお城はカバーできます。美しい風景の中に秘められた「防衛」というパラメータでお城をみることができるようになり、解像度が爆上がりすること間違いなしです。次回お城を訪れる際は、ぜひこれらの点に注目して、その地形と構造の巧妙さを感じ取ってください。